投稿日: 2025-03-06学友インタビュー(山静学友会)

岩本 弘光(1988-1989年度・国際親善奨学生)

岩本 弘光(1988-1989年度・国際親善奨学生)

岩本弘光と申します(写真:岡山県立大学の研究室にて,2016)。RI国際親善奨学生として1988-89年にミラノ工科大学建築学部へ留学させていただいてから、早いもので35年の歳月が流れました。2620地区ロータリアンの皆様にはふかく感謝しております。前年にはイタリア政府給費留学生として、妻と2歳半になる娘を連れてフィレンツェ大学建築学部に在籍しておりましたので(写真左:フィレンツェ,サンタ・マリア・デル・フィオーレ聖堂)、一時帰国してロータリー奨学生試験をうけさせていただきました。

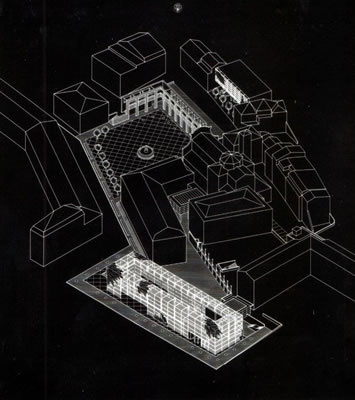

留学先ではイタリアの友人達とローマ南にあるカステロ・ディ・サングロ市(Castello di Sangro)が開催した「歴史的中心地区開発コンペ」に参加して幸いにも1等当選となりました(写真右:Castello di Sangro市歴史的中心地区開発コンペ1等当選案, 筆者作図)。実施コンペのはずでしたが早々に予算不足で建設中止。一筋縄ではいかないイタリア社会の洗礼を浴びました。

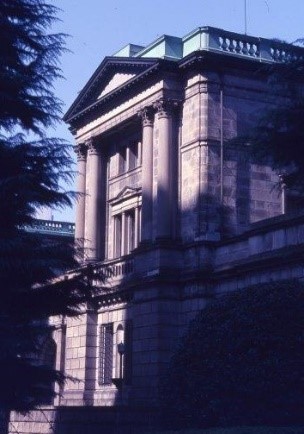

1989年秋に都合3年間のイタリア留学を終えて、ヨーロッパの都市や建築を撮影したスライドフィルム10,000余枚を抱えて帰国しました。34歳でした。言うまでもなくイタリア留学は建築研鑽ばかりでなく、その後のキャリア形成に大変役立ちました。ここでイタリア留学を志した契機について触れてみます。近代建築史を受講していた学部3年生の時でした。講義では日本の「近代化」を「西洋化」と捉えた明治政府は、ギリシア・ローマ建築をフィレンツェで再生した「古典主義建築様式」を採用した「日本銀行本店」(写真:日本銀行本店,1896, 辰野金吾)や「旧赤坂離宮」などの西洋建築により近代日本の街並みを形成したことを知りました。日本とイタリアは歴史的に深くつながっていたのです。

同時に古典主義建築様式は19世紀末まで世界標準の建築言語であったことも驚きでした。この時いつか必ずイタリアに留学する、と決意したことを懐かしく思い出します。私にとってイタリアで学ぶ意味は、建築家としての素養をやしなうのに避けて通れない道だったのです。イタリア語は大学からブラブラ歩いて30分程の九段にあるイタリア文化会館で学びました。楽しかったです。

日本大学理工学部大学院建築学専攻を修了した後、高名な建築家のもとで厳しい徒弟時代を過ごしていましたがイタリア留学の夢は捨てていませんでした。落ちたら留学をあきらめる覚悟で30歳目前にして「イタリア政府給費留学生」試験にチャレンジしました。結果発表日です。在日イタリア大使館の壁にピン止めされた白紙にタイプライターで刻印された自分の名前を見つけた時の喜びは今でも忘れることができません。帰国後は設計事務所を営む傍ら、20年間ほど大学の非常勤講師を歴任して設計を教えました(写真上:静岡ガス研修センター,2002,筆者,日本建築学会作品選奨他)(写真下:国民住宅,2000,筆者,グッドデザイン賞他)。

その後、岡山県立大学の公募採用で教授職として10年間建築学を教え、5年前に退職して名誉教授となりました。一般に公立大学教員は①教育、②研究、③学内運営・地域貢献の3つの軸で評価されます。昔の教員評価は研究・教育の順でしたが、教育を疎かにする教員を問題視した文科省が教育・研究に順番を入替えたそうです。心せねばなりません。教育ではキャンパスでの座学を基礎にして、内向きになりがちな学生を国内外の建築研修に連れ出し、古今東西の優れた建築から学ぶことの大切さを伝えました(写真上:吉備津神社,国宝, 岡山市, 「建築デザイン論」学外講義)(写真下:サン・ピエトロ寺院, ローマ,海外研修, 2014)。

設計研究ではキャンパス内に「岡山県立大学同窓会館」を設計して木造建築の可能性を試みました。他県から多くの見学者が訪れ、全国規模の建築顕彰にも恵まれました(写真左:岡山県立大学同窓会館, 2013,講義室, 流通木材による大空間 写真右:木造, 外壁コールテン鋼)。

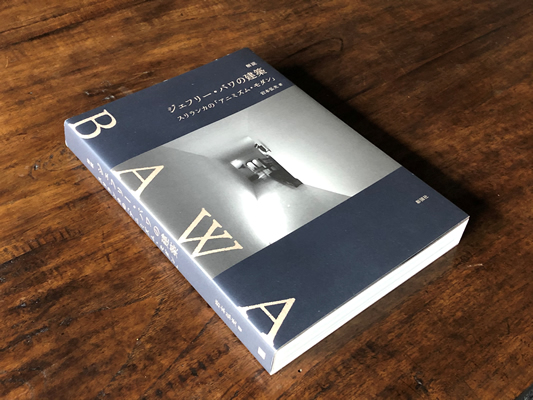

また、建築論研究ではスリランカ(旧セイロン)の現代建築家をテーマに据え、毎年スリランカ、インドやインドネシアに現地調査して「解読 ジェフリー・バワの建築」(彰国社)を上梓しました(写真上:著書「解読 ジェフリー・バワの建築」, 2017 )。在日スリランカ大使館では同大使ほか賓客を招いて出版記念会を開催できたのは予期せぬ研究の波紋といえます(写真下:出版記念会, 在日スリランカ大使館, 岡山県立大辻学長 立命館アジア太平洋大学カセム学長, 2017)。

建築家バワはイタリアで古典主義建築を学んでいます。偶然にも私の留学経験と重なった学びが、吸い寄せるようにバワ研究にむすびついたのではないかと不思議な思いを抱きました。バワ本を書き進めるうちに著作は設計とおなじ骨格をもった創作であることに気が付いたのも新鮮でした。

学内運営では組織改革に着手して「建築領域」を「建築学科」に昇格させることができました。8年かかりましたが教員増員や入試を見直して学生増につなげました。地域貢献では高梁市庁舎コンペ審査委員長や真庭市地域センターコンペ審査委員長を務めました。また、学会活動では日本建築学会中国支部設計審査委員長として、建築賞選定のために他の建築家と一緒に泊りがけで中国地方5県を奔走したのは貴重な経験でした。知る人もなく路の左右もわからない異郷の地でなんとも忙しい教員生活でしたが、地方固有の価値観などを知るにつれて、風土、伝統、環境、建築、人など新たな学びが多々あり、充実した日々を過ごすことができました。

毎月曜日早朝、羽田発岡山行きANA便に乗り込む旅ガラス生活に終止符を打ち、品川区に腰を落ち着けて本業の建築設計事務所を営んでいます。現在は厚生施設、オフィスビル、居住施設、商業施設などを手がけています。また、品川区景観審議委員として微力ながら地域環境つくりに協力しています。

岡山県立大学を定年退職後の2020年6月に東京西ロータリークラブへ入会させていただきました。きっかけはRCへの恩返し、RCとの約束、そして自己研鑽の3つです。イタリア留学では素晴らしい機会を与えてくれたRCにふかい感謝の念を抱き「恩返し」せねばならないとつよく思うに至りました。これが1番目のきっかけです。奨学生面接の時「あなたは留学から帰国後ロータリアンになりますか?」と尋ねられました。答えは一択しかありませんでしたがこの約束をいずれ果たしたいと温めていたのが2番目のきっかけです(写真:東京西RC入会式, ホテルオークラ, 2020.6.1,左から 推薦者調子氏, 清原会長, 筆者)。

イタリアから帰国後に2年間ほど山静学友会代表幹事を仰せつかりました。この間ロータリアンや奨学生と親交を結び、優れた人格と秀でた能力の方々が身近にいることに大変驚きました。まさにロータリーは人材の宝庫だったのです。東京西RC入会に際しては知らずこの記憶を思い起こしていました。社会のリーダーであるロータリアンとの親睦を通じて見識を深め、「自己研鑽」に励みたいと願ったのが3番目のきっかけです。

今年度70周年を迎える東京西RCは会員200名弱の大きなクラブですが、驚いたことにこれまでクラブが奨学生を推薦したことはなく、学友会の存在を知るロータリアンは皆無でした。2620地区の各クラブとはまったく様子が異なっていたのです。このようにクラブが変われば、ロータリーは千差万別であることを知りました。そこで、改めてロータリー奨学金プログラムを見直してみますと2013~14年度に大きな変更がありました。以前の「国際親善奨学金」は「グローバル補助金」に代わり、応募資格は「疾病予防と治療」ほか7つの重点項目に限られ、その他分野への留学は道が閉ざされていました。

その他分野とは、数学、音楽、芸術、文学、教育、経済、法学、心理学、建築、ジャーナリズム、宇宙工学、IT など、7つの重点項目以外のすべての分野に及びます。このように奨学金プログラムが変更になった結果、全国の奨学生は激減したのです。とはいえ救済の道は残されています。「地区補助金」によりその他分野の奨学生支援ができるのです。2620地区ではこれまで500名余りの奨学生とGSEを送り出した実績を誇っていますが、その他分野の奨学生は昨年度1名だけでした。多数の奨学生を送り出してきた2620地区の伝統をふまえて「地区補助金奨学生」支援が望まれます。昨年、日本学友会(学友会全国組織)がアンケート調査をしたところ、全国34地区のうち「地区補助金奨学生」を支援していたのは16地区であった現実も見過ごせません。

他方、ロータリー規約では「ロータリー学友会はロータリークラブ会員のための潜在的な供給源となること。」と明記して会員増強に期待を寄せています。また奨学生とVTTの激減はいずれ山静学友会が消滅する可能性をも示唆しています。奨学生の減少は優れたリーダーの空洞化をもたらし社会の人的資源衰退につながりかねません。

ロータリークラブらしい価値ある「奉仕」とは何でしょうか。あらゆる分野で将来を担う若者を育成し、意欲ある彼らへの支援に他ならないと考えております。

2023-24年度山静学友会50周年を機会にして、永きにわたって献身的な指導力を発揮して下さった曽根会長が退任されました。縁あって筆者は曽根会長のあとを継ぐことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。山静学友会は50周年の伝統をふまえながら、「未来志向の山静学友会」をヴィジョンにしています。地区のご理解をもと「奨学生とVTT」支援を具体的な活動プログラムの1つとして、日本学友会と連携しながら活動していきたく存じます。「地区補助金」から多くの奨学生やVTTを支援していただきたく願って止みません。

進路を模索した高校時代、バス車窓から見た代々木オリンピックプールの美しい姿が忘れられず、無謀にも建築家になる夢を選びました。爾来、気持ちにブレがなかったことは幸いでしたが単に不器用であったとも述懐しています。普遍性と個別解との間にゆれうごく建築の奥行きは深遠で終わりがありません。遠くに投げたボールを追いかけてどこまで走れるかが建築、と研究室でゼミ生に話してきましたが、その実、わが身への問いかけであったことは付言するまでもありません。それから、タイトルだけ決まっている建築書を書き始めたいのですが、遅々として筆が滑らずにいます。

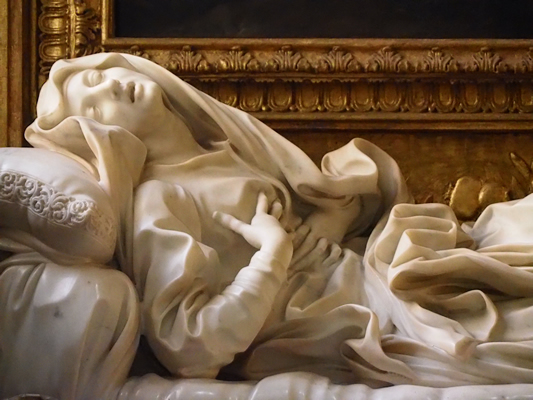

もう一度イタリア生活を! 午前中は語学学校で特訓。午後はRC例会に顔を出しながら建築巡礼。そして夜更けまで街で生演奏を聴きながら生ハムとワインです(写真左:ルードヴィカ・アルベルトーニ, ベルニーニ作, ローマ, 1671)(写真右:サンタ・コンスタンツァ廟, ローマ,4C前半)。